Литературное наследие. Мудрость Востока – «Калила и Димна»

Уважаемые пользователи! Мы открываем цикл «Литературное наследие», в котором будем беседовать о шедеврах мировой литературы. Литературное наследие – это совокупность литературных произведений, которые были созданы в прошлом и передаются нам через поколения. Оно является важной частью культурного наследия каждого народа и имеет огромное значение для понимания и изучения истории, культуры и общества. В понятие «культура» вкладывается много важных аспектов, в том числе, зарождение, развитие, сохранение, а иногда и возрождение различных традиций.

Уважаемые пользователи! Мы открываем цикл «Литературное наследие», в котором будем беседовать о шедеврах мировой литературы. Литературное наследие – это совокупность литературных произведений, которые были созданы в прошлом и передаются нам через поколения. Оно является важной частью культурного наследия каждого народа и имеет огромное значение для понимания и изучения истории, культуры и общества. В понятие «культура» вкладывается много важных аспектов, в том числе, зарождение, развитие, сохранение, а иногда и возрождение различных традиций.

А литература, безусловно, является важной частью жизни нашего общества. Именно она является в большей мере нашим культурным наследием, поэтому о ней мы и поведём свою дальнейшую беседу. Персидско-таджикская литература богата не только произведениями великих поэтов и писателей, но и литературным наследием. В него входят такие шедевры, как «Калила и Димна», «Тысяча и одна ночь», «Хитрый Самак», «Синдбаднаме», «Четыре дервиша», «Сказание о Хотаме», «Марзбаннаме» и др. В дальнейшем будем беседовать и о литературном наследии других народов мира.

Сегодня темой нашей беседы является книга «Калила и Димна». Эта книга – сборник басен, притч, назидательных и поучительных рассказов. Он является переложением и переработкой текстов известной индийской пятерицы «Панчатантра». Эта пятерица состоит из пяти книг. Последняя из них и есть «Калила и Димна».

История этой книги была такова: лекарь персидского царя Ануширвана Бурзой отправляется по его велению в Индию для того, чтобы привезти эту книгу в Иран. Вести об этой книге, как о таинственном источнике мудрости разнесли по всем краям земли купцы, путешественники, ученые и философы, которые побывали в индийских землях, но так и не смогли познакомиться с содержанием сочинения, запретным для чужестранцев. Индийцы свято хранили «Калилу и Димну», ибо так завещал им философ и глава брахманов Байдаба (персидский вариант Бидпай), написавший эту книгу для могучего царя Дабшалима, чтобы тот руководствовался ею в делах управления державой. Автор четырех книг «Панчатантры» неизвестен.

В те времена каждый царь хотел иметь в своей библиотеке, такую книгу, которая была бы облачена мудростью и слова были как бы волшебным талисманом. Ведь слово, облаченное в мудрость, по их мнению, было словесным оружием и стояло выше всяких богатств.

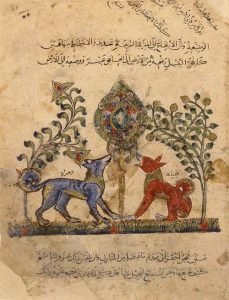

Описание книги исходит со слов Байдабы. Содержание «Калилы и Димны» является жанром апологической литературы (нравственное поучение посредством сцен, где героями являются животные). В них через призму образов животных отражены различные черты характера человека. Например, в образе льва можно увидеть жестокого правителя, в осле – глупость, в обезьяне – хитрость, в маленьких птичках, победивших грозного слона – объединенность силы, в тиграх, кабанах и шакалах – вельмож, которые ради должности готовы на лицемерие, мерзость и даже убийство. А богословы видят в книге божественную аллегорию, повествующую о тленности этого мира и о тех добродетелях, коими должен обладать каждый верующий и благочестивый человек, чтобы достойно провести свою жизнь и получить доброе воздаяние на том свете.

Главными героями книги являются два шакала – Каратаке и Даманаке, что в арабском значении звучит как Калила и Димна. Первый из них является глупым, который попадает во всякие передряги, а второй – хитрым, умеющий вылезать из трудных положений.

Эта книга была переведена на различные языки мира. Первым из них считается перевод Бурзоя, который раздобыв через казначея «Калилу и Димну», на обратном пути переводит книгу на пехлевийский (древнеперсидский) язык. Он предоставляет Ануширвану книгу в своем переводе. К сожалению, этот перевод не сохранился. Через двести лет, то есть в VIII веке её с переработкой перевел на арабский язык выдающийся ученый, писатель, стилист и переводчик Абдуллах ибн аль-Мукаффа. Этот перевод «Панчатантры» под заглавием «Калила и Димна» был осуществлен до появления прозаических антологий, литературных памфлетов и стал образцом художественной прозы на арабском языке. В свой перевод Ибн аль-Мукаффа включил и собственный текст, в том числе главу о лекаре Бурзое. Он утверждал, что самосовершенствование следует начинать со своей собственной души и воспитывать её знанием, а затем уже учить знанию других, не забывая при этом, что завершается образование только делом, ибо мудрость – дерево, а дело – плоды. Судьба самого Ибн аль-Мукаффы была трагична. Его казнили за отважное высмеивание жестоких правителей, вольнолюбие, непокорность, безбожие (хотя он вначале исповедовал зороастризм, затем стал мусульманином). Зверская расправа возмутила выдающихся ученых, и только внезапная смерть тогдашнего правителя предотвратила готовящееся восстание.

Через арабов рассказы «Калилы и Димны» перешли на Запад и породили множество апологических произведений во всех литературах средневековья и века Возрождения. Если на Востоке рассказы отличаются чисто дидактическим характером и приводятся исключительно с целью доказательства какой-нибудь нравственной истины, в Европе же они принимают более сильный отпечаток эпического характера и становятся баснями. Не менее десятой части всех наиболее распространённых в Европе народных сказаний возникли из того или другого рассказа данного сборника, где заключается также немало данных из животного эпоса, особенно относительно лисицы.

В еврейской литературе эти басни носили название «Басни о лисицах». В византийско-греческой адаптации именуется «Стефанит и Ихнилат». Именно эта версия проникла в славянские языки. С эпохи средневековья и позже интерес к труду Ибн аль-Мукаффы не угасает. Он и ныне переводится на многие языки Востока и Европы. Распространяются обработки памятника в Малайзии, Индонезии, Кампучии и других странах Юго-Восточной Азии.

При Насре бин Ахмаде Самани книгу прозой перевели на дари, после чего Рудаки переложил её в стихи. В конце XI века Абулмаоли Насрулло вновь переложил «Калилу и Димну» в прозу. Впоследствии книга перерабатывалась ещё два раза. В XV веке на персидский язык эту работу проделал выдающийся поэт данной эпохи Камалиддин Хусайн Воиз Кошифи, назвав её «Анвори Сухайли» («Лучи Канопуса») для визиря Амира Шейха-Ахмада Сухайли. Книга по его имени и получила название «Анвори Сухайли» («Сияние Сухайли»), переписанная в начале XVI века в Герате. В XVI веке книга вышла из-под пера Абулфазла Аллами под названием «Иёри дониш» («Пробный камень знания»).

Книга «Калила и Димна» не теряет свою значимость и в наши дни. Прочитав её можно извлечь много жизненных уроков, узнавать людей, предостеречь себя от лжи, обмана, лицемерия и других негативных поступков.

Уважаемые пользователи, книгу «Калила и Димна» можно прочитать в Национальной библиотеке.

Эта статья является первой серией из цикла «Литературное наследие». Продолжение следует.

Рахима ХАКИМОВА, главный специалист Центра «Таджикского языка и изучения иностранных языков»