Литературный календарь с 17 по 23 февраля

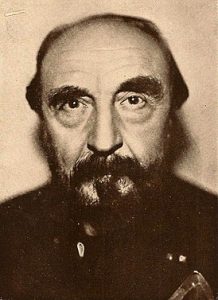

Жозеф-Анри Рони – широко известный классик французской фантастики, писавший на рубеже двух столетий, настоящее имя которого Жозеф Анри Онорэ Боэкса.

Жозеф-Анри Рони – широко известный классик французской фантастики, писавший на рубеже двух столетий, настоящее имя которого Жозеф Анри Онорэ Боэкса.

Родился 17 февраля 1856 году в Брюсселе в семье, родословная которой соединила кровь бельгийцев, голландцев, испанцев, французов. Тремя годами позже у него появился брат Серафин Жюстен Франсуа. Им было суждено войти в литературу под именем Рони – так называлась деревушка близ Парижа, чем-то приглянувшаяся своим названием для псевдонима.

Получив блестящее классическое образование, Анри Боэкс начал рано зарабатывать себе на жизнь, работая то наставником в английском учебном заведении, то телеграфистом. Неудержимая тяга к литературе заставила его заняться литературной деятельностью; первая книга, не имевшая отношения к фантастике, была написана на английском языке. Вскоре он обосновался в Париже, где опубликовал повесть «Ксипехузы» (1887), которую доброжелательные критики тут же сопоставили со знаменитой «Орлей» Мопассана.

Первоначально он подписывал свои произведения как Ж.А. Рони; когда в Париж приехал его младший брат Серафин Жюстен Франсуа Боэкс, начался непродолжительный период их совместного творчества под тем же псевдонимом. Первая их общая публикация – «Манифест пяти», – вышла в свет в 1887 году. Сотрудничество братьев продолжалось до 1907 или 1908 года; за это время были написаны такие быстро ставшие знаменитыми книги, как, относившиеся к «доисторической» тематике романы «Вамирэх» (1892) и «Эйримах» (1896), а также ряд новелл, как доисторических (например, «Глубины Кийамо», 1896), так и научно-фантастических («Иной мир», 1898 и др.). Когда братья поссорились (официальной причиной послужили различия в характере), появились два отдельных писателя – Рони-младший и Рони-старший. Если первый из них практически не оставил после себя заметного следа в литературе, то второй вошёл в историю французской фантастики многими своими произведениями. Следует отметить, например, такой шедевр, как «Смерть Земли» (1908), в котором впервые описываются вторгшиеся на Землю представители неорганической ферромагнитной жизни.

Рони – старший увлекался загадками человеческой психики, писал о межпланетных путешествиях (в частности, именно ему принадлежит приоритет в изобретении термина «астронавтика»). Вскоре его приняли в состав комиссии по присуждению Гонкуровских премий (президент Академии Гонкуров с 1926 г.), членом которой он оставался до самой смерти. Он продолжал писать пользующиеся неизменным успехом у читателей доисторические романы – «Война за огонь» (1909), «Гигантская кошка» (1920), «Хельевор с Голубой реки» (1930); тем не менее, главным направлением его творчества оставалась научная фантастика. Он был одним из творцов романа катастроф, изобразив в романе «Таинственная сила» встречу Земли с эфирным потоком, вызвавшим новый ледниковый период. Кроме того, им были написаны такие фантастические произведения, как «Загадка драгоценного камня» (1917), «Удивительное путешествие Гертона Айронкастля» (1922), «Сверхъестественный убийца» (1924), «Навигаторы бесконечности» (1927), «Спутники Вселенной» (1934), «Вампир Бетнал Грина» (1935). В своей долгой жизни Жозеф Рони успел многое. Человек огромной физической силы, любитель жизни во всех её проявлениях, он оставил обширное литературное наследие, где, кроме вышеназванного, есть и романы об античности, и труды по физике и химии (их высоко оценил знаменитый Пьер Кюри). В частности, вскоре после открытий Эйнштейна, например он написал интереснейший очерк по истории теории относительности – «Пространство и время».

Благодаря интеллектуальному богатству своих произведений и их высокохудожественному исполнению, Рони-старший является одним из первых писателей, писавших на французском языке, который оторвался от литературы детских фантазий и ввёл подлинную научную фантастику в большую литературу.

Жозеф-Анри Рони умер 11 февраля 1940 года в возрасте 84 лет.

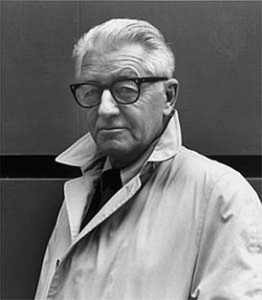

Уоллес Эрл Стегнер – американский историк, писатель, автор рассказов, преподаватель и энвайронменталист, которого часто называют «деканом западных писателей». В 1972 году получил Пулитцеровскую премию, в 1977 году – национальную книжную премию США. Преподавал в Висконсинском, Гарвардском и Стэнфордском университетах. Писал как художественные, так и научно-популярные произведения, в которых повествовал о красоте природы американского Запада и призывал к защите окружающей среды. Джордж Стегнер родился 18 февраля 1909 году в городе Лейк-Миллс, штат Айова. Его отец, Джордж Стегнер, по словам самого Стегнера, был «кочевником в душе», и на протяжении детства и юности Уоллеса семья часто переезжала из одного города западных США в другой, ввиду чего Стегнер вырос в таких местах, как Грейт-Фолс, штат Монтана, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и в деревне Истенд, провинция Саскачеван (Канада). Об этом периоде своей жизни он писал в своей автобиографии «Койот», отметив, что «жил в двадцати местах в восьми штатах и в Канаде». В 1930 году получил степень бакалавра искусств в Университете Юты. Учился также в Айовском университете, где в 1932 году получил степень магистра, а в 1935 году – доктора. В 1934 году женился на Мэри Стюарт Пейдж. На протяжении 59 лет они составляли «частное литературное партнёрство уникального удобства», как писал о них Артур Шлезингер-младший. Скончался в Санта-Фе, Нью-Мексико, 13 апреля 1993 года в результате осложнений, полученных в автомобильной катастрофе, в которую попал 28 марта того же года, в 84-летнем возрасте.

Уоллес Эрл Стегнер – американский историк, писатель, автор рассказов, преподаватель и энвайронменталист, которого часто называют «деканом западных писателей». В 1972 году получил Пулитцеровскую премию, в 1977 году – национальную книжную премию США. Преподавал в Висконсинском, Гарвардском и Стэнфордском университетах. Писал как художественные, так и научно-популярные произведения, в которых повествовал о красоте природы американского Запада и призывал к защите окружающей среды. Джордж Стегнер родился 18 февраля 1909 году в городе Лейк-Миллс, штат Айова. Его отец, Джордж Стегнер, по словам самого Стегнера, был «кочевником в душе», и на протяжении детства и юности Уоллеса семья часто переезжала из одного города западных США в другой, ввиду чего Стегнер вырос в таких местах, как Грейт-Фолс, штат Монтана, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и в деревне Истенд, провинция Саскачеван (Канада). Об этом периоде своей жизни он писал в своей автобиографии «Койот», отметив, что «жил в двадцати местах в восьми штатах и в Канаде». В 1930 году получил степень бакалавра искусств в Университете Юты. Учился также в Айовском университете, где в 1932 году получил степень магистра, а в 1935 году – доктора. В 1934 году женился на Мэри Стюарт Пейдж. На протяжении 59 лет они составляли «частное литературное партнёрство уникального удобства», как писал о них Артур Шлезингер-младший. Скончался в Санта-Фе, Нью-Мексико, 13 апреля 1993 года в результате осложнений, полученных в автомобильной катастрофе, в которую попал 28 марта того же года, в 84-летнем возрасте.

Росс Томас – американский писатель, репортёр, сценарист. Наиболее известен своими остроумными триллерами, которые раскрывают механизмы профессиональной политики. Также он написал несколько детективных романов, среди которых можно выделить написанные под псевдонимом Оливер Блик о профессиональном посреднике Филипе Сент-Иве.

Росс Томас родился 19 февраля 1926 года в Оклахома-Сити. Во Вторую мировую войну служил в пехоте на тихоокеанском фронте, в частности, принимал участие в военных действиях на Филиппинах. После войны закончил Оклахомский университет, получив степень бакалавра искусств. До того, как стать писателем, работал репортёром в США и заграницей, пресс-секретарем профсоюза фермеров и организации VISTA. В качестве политконсультанта с разной степенью успешности участвовал в нескольких избирательных кампаниях в США и Германии (в Бонне). В Нигерии был советником африканского племенного вождя, пытавшегося стать первым постколониальным премьер-министром в этой стране (на основе этого опыта был написан роман «Выборы». Был соавтором PR-книги «Warriors for the Poor: The Story of VISTA». Его дебютный роман «Обмен времен», «Холодной войны», был написан за шесть недель и завоевал в 1967 году премию Эдгара Аллана По за лучший первый роман американского писателя. Произведение «Тернистый путь» (Briarpatch) получило в 1985 году эту же премию в категории «Лучший роман». В 2002 году он был удостоен Детективной Премии за жизненные достижения.

Росс Томас умер от рака легких в Санта-Монике 18 декабря 1995 года за два месяца до своего 70-летия.

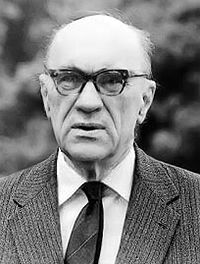

Ярослав Леон Ивашкевич – польский писатель, поэт и драматург, переводчик. Председатель Союза польских писателей.

Ярослав Леон Ивашкевич – польский писатель, поэт и драматург, переводчик. Председатель Союза польских писателей.

Ярослав Ивашкевич родился 20 февраля 1894 года в деревне Кальник (ныне Гайсинский район, Винницкая область, Украина).

Учился в елисаветградской и киевской гимназиях, затем на юридическом факультете Киевского университета. Одновременно он обучался в Киевской консерватории, увлекался музыковедением.

Литературный дебют Ивашкевича состоялся в 1915 году, когда его стихотворение «Лилит» было напечатано в киевском еженедельном журнале «Перо». В 1916 -1918 годах был актёром и литературным руководителем киевского театра «Студия» Станиславы Высоцкой.

Весной 1918 года записался в 3-й Польский корпус, а после его расформирования поселился в Кракове. В октябре 1918 года Ивашкевич вернулся в Варшаву, где стал активным участником авангардистской литературной группы «Под пикадором» и поэтической группы «Скамандр» основанной поэтами Юлианом Тувимом, Антонием Слонимским, Казимежом Вежиньским и Яном Лехонем при Варшавском университете. В этот период Ивашкевич увлекался творчеством Ницше, Рембо, Уайльда. С Уайльдом Ивашкевича роднило преклонение перед «чистой красотой». В усадьбе писателя в Стависко открыт музей, посвященный его жизни и творчеству. В целом для творчества Ивашкевича, которое достигает зрелости в 1930-е годы, характерны острый психологизм, а также мотивы жестокой любви и одиночества. В это время оформляется его оригинальный стиль, определяющими чертами которого стали чувственное, пластическое изображение, лиричность и камерность повествования. Нередко он стремился создать в своих произведениях атмосферу «мистифицированной повседневности». Среди его прозаических сочинений 1930-х годов выделяются остро-психологический роман «Блендомежские страсти» (1938), навеянный судьбой Льва Толстого, насыщенные экзистенциальной проблематикой повести «Березняк» (1933) и «Барышни из Волчиков» (1933), экранизированные в 1971 и 1979 годах (соответственно) Анджеем Вайдой, а также драма «Лето в Ноане» (1936 -1937) посвящённая судьбе Ф. Шопена. Среди исторической прозы его выделяются роман «Красные щиты» (1934), в котором на фоне широкой картины феодальных распрей в польских землях XII века поднимается, в частности, проблема антисемитизма, роман-биография «Фредерик Шопен» ( 1938), драма «Маскарад» ( 1939) о жизни А. С. Пушкина, а также основанная на документальных источниках антиклерикальная повесть «Мать Иоанна от Ангелов» (1946), экранизированная в 1961 году Е. Кавалеровичем. В его послевоенной новеллистике, в частности, в сборниках рассказов «Новая любовь и другие рассказы» (1946), «Итальянские новеллы» (1947), «О псах, котах и чертях» (1968) и др., сочетаются универсализм нравственных коллизий и точное воссоздание быта, реалистическая манера и элементы авангардистской поэтики.

Сознательно развивал и осовременивал жанр рассказа, придал новую форму историческому роману и оживил эпическое повествование, обогатив его рефлексией и лиризмом. В 1956-1962 году писал роман-эпопею – трилогию «Хвала и слава» о Польше и польской интеллигенции, охватывающую время с начала Первой мировой войны и заканчивая установлением Польской Народной Республики после Второй мировой. Роман был переведён на языки стран Восточного блока и некоторые языки стран СССР; в 1999 году он был переведён на французский.

Ярослав Ивашкевич умер 2 марта 1980 году в возрасте 86 лет.

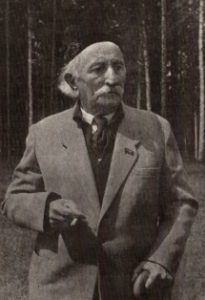

Дмитрий Иосифович Гулиа – абхазский писатель, народный поэт Абхазской АССР (1937). Основоположник абхазской письменной литературы.

Дмитрий Иосифович Гулиа – абхазский писатель, народный поэт Абхазской АССР (1937). Основоположник абхазской письменной литературы.

Родился 21 февраля 1874 году в бедной крестьянской семье. При рождении был назван Гач, позже, после принятия православия его семьёй, изменил имя на Дмитрий. Вместе с родительской семьёй в раннем детстве, как и большинство гумских абхазов, был выселен в Турцию, однако его отцу удалось вернуть семью на родину.

Закончил 2 класса гимназии в городе Сухуме. Учился в учительской семинарии в Гори (поступил в 1890 году). Был учителем. Преподавал в Кындыгской средней школе, Екатерининской греческой школе. В 1892 году вместе с К. Д. Мачавариани составил абхазскую азбуку на основе кириллицы. Ранее абхазский алфавит на основе кириллицы был создан П. К. Усларом и И. А. Бартоломеем. Однако количество и состав букв не соответствовал фонемному составу абхазского языка. Это было обусловлено тем, что ни Услар, ни Бартоломей не являлись носителями языка. Разработанная ими азбука употреблялась вплоть до 1926 года, когда в рамках общесоюзного процесса в абхазской письменности использовалась латиница. С 1938-го по 1954 год абхазская письменность была переведена на грузинский алфавит, который также не соответствовал фонемному составу языка. В 1954 году алфавит, разработанный Гулиа, был возрождён. Первая книга на абхазском языке была издана Гулиа в 1912 году в Тифлисе. Это был сборник абхазских пословиц и поговорок. Первая авторская книга на абхазском языке, поэма Гулиа, посвящённая объяснению в любви, была издана там же, в 1913 году. В 1921 году Гулиа организовал и возглавил первую абхазскую театральную труппу. В 1922-1924 годах преподавал абхазский язык в Тбилисском государственном университете. Был редактором первой абхазской газеты «Апсны» («Абхазия»).

Лирика Гулиа проникнута пафосом дружбы и единства народов (поэмы «Песнь об Абхазии», 1940, «Осень в селе», 1946, и др.). Гулиа написал первую абхазскую новеллу «Под чужим небом» (1919). В романе «Камачич» (1940) показаны жизнь угнетённых абхазов при царизме, безрадостная судьба женщины.

Роль Гулиа в развитии абхазской культуры сложно переоценить. Ему принадлежат труды по языку, истории (где он, в частности, пытаясь объяснить происхождение абхазских негров, проводил параллели между абхазской и эфиопской топонимикой), этнографии (например, работы, посвящённые культу козла и божеству охоты), истории абхазов (первый том истории вышел в 1925 году), хрестоматии и учебники. Его переводческая деятельность включает в себя не только художественную литературу (произведения Пушкина, Чехова, Лермонтова, Руставели и многих других поэтов и писателей), но и сугубо специфические тексты, например, “Болезни домашних птиц” (1916). Гулиа первым стал переводить богослужение на абхазский язык: совместно с Т. Д. Мааном он перевёл Евангелие, требник и молитвы.

За выдающиеся заслуги в области науки Гулиа было присвоено звание академика наук – и это без наличия высшего образования.

Умер 7 апреля 1960 года в возрасте 86 лет.

Полянская Ирина Николаевна – русская писательница, прозаик, редактор, корреспондент. Родилась 22 февраля 1952 года в Касли, Челябинской области в семье репрессированного научного. После средней школы в Новокуйбышевске окончила актёрское отделение Ростовского театрального училища (училища искусств в Ростове-на-Дону) и Литературный институт имени М. Горького в Москве. Работала концертмейстером, актрисой, санитаркой (в отделе травматологии), корреспондентом в газете, литконсультантом и редактором в журналах. Дебютировала в 1982 году в журнале «Аврора» с рассказом «Как провожают пароходы». Входила в группу молодых писательниц «Новые амазонки», в конце 80-х причисленную критикой к идейно-эстетическому течению «новой женской прозы» в современной русской литературе.

Полянская Ирина Николаевна – русская писательница, прозаик, редактор, корреспондент. Родилась 22 февраля 1952 года в Касли, Челябинской области в семье репрессированного научного. После средней школы в Новокуйбышевске окончила актёрское отделение Ростовского театрального училища (училища искусств в Ростове-на-Дону) и Литературный институт имени М. Горького в Москве. Работала концертмейстером, актрисой, санитаркой (в отделе травматологии), корреспондентом в газете, литконсультантом и редактором в журналах. Дебютировала в 1982 году в журнале «Аврора» с рассказом «Как провожают пароходы». Входила в группу молодых писательниц «Новые амазонки», в конце 80-х причисленную критикой к идейно-эстетическому течению «новой женской прозы» в современной русской литературе.

Печаталась в сборниках и журналах. По собственному признанию, в перестроечные годы зарабатывала на жизнь сочинением «в команде» кинороманов по сюжетам телевизионных сериалов: американских («Династия») и мексиканских.

Также опубликовала книгу для детей «Жизнь и подвиги Жанны д’Арк», этнографическую энциклопедию «Праздники народов мира», документальное жизнеописание Светланы Аллилуевой, «Библию для детей» и книгу «Христианство». Произведения Ирины Полянской издавались в переводе в США, Франции, Германии, Индии и Японии.

Критик Алла Латынина характеризовала её так: Ирина Полянская — замечательный, обладающий редким словесным мастерством, глубокий и сильно недооцененный писатель. Даже после публикации самобытного романа «Прохождение тени», в 1998 году попавшего в букеровский шорт-лист, масштаб ее дарования был далеко не всем ясен. Иначе невозможно понять решение жюри, которое предпочло сильному, многоплановому, мастерскому, удивительно музыкальному роману, незамысловатую повесть Александра Морозова «Чужие письма», главным достоинством которой являлось то, что она была отвергнута в конце шестидесятых «Новым миром» Твардовского и ждала публикации чуть не тридцать лет. В решении жюри «казаковки» в 2003 году присутствовала высшая справедливость. Премией отметили мастерство этой красивой и мужественной женщины, упорно работающей, преодолевая тяжелую болезнь.

Полянская Ирина умерла 31 июля 2004 в возрасте 52 лет.

Эмиль Эрих Кестнер – немецкий писатель, известный своими произведениями для детей, неоднократно экранизируемыми как в Германии (довоенной и послевоенной), так и в других странах. Наибольшей популярностью пользуются его повести «Летающий класс» о жизни мальчиков из школы-интерната и «Две Лотты» о разлучённых при рождении девочках-близнецах, случайно встретившихся в летнем лагере.

Эрих Кестнер родился в немецком городе Дрездене 23 февраля 1899 года. Отец писателя, Эмиль Ричард Кестнер, изготовлял лошадиные сёдла и обивал мебель, а мать, Ида Амалия, перебивалась случайными заработками; в 1930-е годы она переквалифицировалась на парикмахера, и наряду с мужем стала обеспечивать семью.

Эрих Кестнер был единственным ребёнком в семье. В своей автобиографической книге «Когда я был маленьким мальчиком» он пишет, что никогда не чувствовал себя вследствие этого ущемленным; у него было много друзей, он никогда не чувствовал себя одиноким, и не стал избалованным.

Осенью 1919 г. Кестнер поступил в Лейпцигский университет, где изучал историю, философию, германистику и театроведение. Сложная экономическая ситуация и тяжёлое материальное положение заставляли Кестнера подрабатывать: он продавал духи, работал на биржевого маклера. В 1925 г. Кестнер защитил диссертацию на тему «Фридрих Великий и немецкая литература». Вскоре деньги на учёбу Кестнер стал зарабатывать журналистикой и театральной критикой в литературной колонке газеты «Neue Leipziger Zeitung». Стихотворение «Вечерняя песнь камерного виртуоза», иллюстрированное Эрихом Озером. В том же году Кестнер переехал в Берлин, где продолжал работу в качестве внештатного корреспондента отдела культуры «Neue Leipziger Zeitung» под псевдонимом Бертольд Бюргер. Позднее Кестнер публиковался и под другими псевдонимами: Мельхиор Курц, Петер Флинт и Роберт Нойнер.

Годы с 1927 г. до падения Веймарской республики в 1933 г., проведённые в Берлине, считаются самым продуктивным периодом в жизни Кестнера. За несколько лет Кестнер стал одной из самых значительных фигур интеллектуального Берлина. Он публиковал свои стихи, комментарии, репортажи и рецензии в различных периодических изданиях Берлина. Он сотрудничал на регулярной основе со многими ежедневными газетами: После прихода нацистов к власти в 1933 г. Кестнер в отличие от большинства своих коллег, критиковавших национал-социализм, остался в стране. Он выезжал на некоторое время в Мерано и Швейцарию, однако вернулся в Берлин. Кестнер объяснял своё поведение, в частности, желанием быть очевидцем происходящего. Помимо этого, Кестнер не хотел оставлять в одиночестве свою мать. Кестнер несколько раз допрашивался в гестапо и был исключён из союза писателей.

Эрих Кестнер умер 29 июля 1974 года в возрасте 75 лет.

Материал подготовила: НАЗАРОВА Мавзуна, главный специалист Центра «Таджикского языка и изучения иностранных языков.