Литературный календарь с 3 по 9 февраля

Гертруда Стайн – американская писательница, теоретик литературы. Жизнь Гертруды Стайн полна противоречий. Будучи американкой, Гертруда почти всю жизнь прожила в Париже. Несмотря на то, что она написала немало произведений, влияние на литературу она оказала скорее как хозяйка салона, чем как литератор.

Гертруда Стайн – американская писательница, теоретик литературы. Жизнь Гертруды Стайн полна противоречий. Будучи американкой, Гертруда почти всю жизнь прожила в Париже. Несмотря на то, что она написала немало произведений, влияние на литературу она оказала скорее как хозяйка салона, чем как литератор.

Гертруда Стайн родилась 3 февраля 1874 года в Аллегейни (Пенсильвания, США), в состоятельной немецко-еврейской семье. В молодости по настоянию отца она училась медицине. Сама Гертруда не питала особой склонности к профессии врача, но с её отцом было трудно спорить. После смерти отца и трагического разрыва отношений со своей первой любовью, Гертруда покинула Америку, так и не получив диплома. С тех пор и до конца жизни она жила в Париже вместе со старшим братом, Лео. Брат, искусствовед и критик, познакомил Гертруду с современными художниками. Тогда же она начинает серьезную литературную деятельность. В ту пору написаны романы «Q.E.D.», «Три жизни» и «Становление американцев». В прозе Стайн проявляются черты её любимого направления живописи – кубизма. Она ориентировалась на авангардное искусство, но в то же время пыталась передать американский склад мысли в своих книгах. Среди современников было мало ценителей её таланта. Единственным исключением стала «Автобиография Алисы Б. Токлас» – книга, которую Стайн написала от лица своей компаньонки и любовницы. Это очерк богемной жизни довоенного Парижа и вместе с тем жизнеописание Токлас и Стайн. В салоне Стайн регулярно бывали знаменитые писатели и художники. Стайн была близко знакома с Матиссом, Джойсом, Пикассо, Максом Жакобом, Хемингуэем, Паундом, Фицджеральдом и Уайлдером. С одной стороны, наблюдая американскую литературу со стороны, а с другой, будучи её частью, именно она дала название «потерянное поколение» послевоенному литературному течению.

Пережив ужасы Второй мировой войны, Стайн умерла 27 июля 1946 года в возрасте 72 лет.

Дмитрий Борисович Кедрин – русский советский поэт, переводчик. По основной профессии – журналист. Художественное мастерство поэзии Кедрина, писавшего в широком диапазоне от острых эпиграмм до масштабных исторических поэм, характеризуют соединение лиризма, эпичности, самобытного использования приёмов драматизации – монологичности, диалогов, ролевой лирики, сказового и песенного фольклорного начала. Кедрина считают одним из наиболее талантливых продолжателей и интерпретаторов русского устного народно-поэтического творчества.

Дмитрий Борисович Кедрин – русский советский поэт, переводчик. По основной профессии – журналист. Художественное мастерство поэзии Кедрина, писавшего в широком диапазоне от острых эпиграмм до масштабных исторических поэм, характеризуют соединение лиризма, эпичности, самобытного использования приёмов драматизации – монологичности, диалогов, ролевой лирики, сказового и песенного фольклорного начала. Кедрина считают одним из наиболее талантливых продолжателей и интерпретаторов русского устного народно-поэтического творчества.

Произведения Кедрина, частично обращённые вглубь веков, а также к мифологическим, вневременным темам, к сюжетам православной догматики, не были восприняты советской литературной критикой 1930 -1940-х годов, при жизни поэта был опубликован единственный его сборник «Свидетели» из 17 стихотворений. Отдельный пласт творчества Кедрина представляет его патриотическая, военно-фронтовая поэзия. Помимо стихов и поэм литературное наследие Кедрина включает в себя сказки, песни, драму в стихах, значительное число переводов поэтов советских республик, а также с сербско-хорватского.

Кедрин родился 4 февраля 1907 году в донбасском посёлке Берестово-Богодуховский рудник в семье горняка. Одним из наиболее значительных произведений Кедрина является стихотворная драма «Рембрандт» (1940) о великом голландском художнике. Впервые поэма была опубликована в трёх номерах журнала «Октябрь» за 1940 год. При этом автору было велено сократить текст драмы, и Кедрин выполнил требование редакции. Полный авторский текст драмы впервые опубликован в авторской книге «Дума о России» в 1990 году. В 1970-1980-х годах постановка была осуществлена в нескольких театрах России как драмы и однажды – как оперы. Поэму читали по радио и телевидению. В том же жанре драмы в стихах до войны была написана «Параша Жемчугова». По воспоминаниям дочери поэта, над трагической историей крепостной актрисы Кедрин работал около десяти лет. Почти завершённая вещь бесследно исчезла осенью 1941-го – вместе с чемоданом рукописей в неразберихе, когда семья с двумя детьми готовилась к эвакуации, которая в последний момент сорвалась.

Кедрина в истории, как правило, интересовали не князья и вельможи, а люди труда, творцы материальных и духовных ценностей. Особенно любил он Русь, написав о ней, кроме, поэмы – «Конь», «Ермак», «Князь Василько Ростовский», «Песня про Алёну-старицу». Стихотворение «Песня про Алёну-старицу» посвящено Алёне Арзамасской. Вместе с тем поэзии Кедрина присуща недвусмысленная символика: строки в «Алёне Старице» «Все звери спят. Все люди спят. Одни дьяки людей казнят» – были написаны в разгар сталинского террора и цитируются многими исследователями творчества.

Кедрин умер18 сентября 1945 года в возрасте 38 лет.

Дадобаев Нематжан (Немат Оташ) – журналист, поэт, писатель, переводчик, член Союза журналистов Таджикистана (1983), член Союза писателей Таджикистана (1993).

Дадобаев Нематжан (Немат Оташ) – журналист, поэт, писатель, переводчик, член Союза журналистов Таджикистана (1983), член Союза писателей Таджикистана (1993).

Дадобаев Нематжан родился 5 февраля 1953 года в селе Румони Худжандского района (ныне Гафуровский район). В 1970 году, окончив общеобразовательную школу № 12 района, поступил на персидское отделение факультета восточных языков Таджикского государственного университета. В 1977 году, после окончания университета, начал работать литературным писателем. Сотрудник газеты «Бо рохи Ленини» Худжандского района . Тогда он был ответственным секретарем этой газеты . В 1980-1982 годах служил военным переводчиком в Афганской национальной армии. После окончания военной службы продолжил работу ответственным секретарем в газете «Бо рохи Ленини». В 1984-1991 годах – специальный корреспондент еженедельника «Литература и искусство» в Ленинабадской области. В мае 1991 года он был назначен заместителем председателя творческого союза писателей области, а в 1992 году назначен председателем Худжандского отделения Международного фонда таджикского персидского языка. В 1993-1994 годах – заведующий отделом новостей Худжандского горисполкома, в 1995-2008 годах – корреспондент и заместитель главного редактора Худжандского городского правительственного издания – «Тирози джон». С 2008 года является главным редактором литературно-научно-общественного журнала «Пайоми Согд». Его стихи публиковались в газетах и журналах республики и коллективных сборниках. Его первый сборник стихов «Шукуфа» вышел в свет в 1989 году. Другие сборники его стихов – «Зеленый звук цветения» (1999), «Избранные стихи» (2001) и « Верьте в любовь !» (2003) были изданы в Худжанде. «Путешественник дождливого города » – его пятый сборник стихов. Также в соавторстве с Хилалияном Аскаром и Нурмухаммадом Ниязи (1990) он написал книгу «Файзи Бахорон». Его документальные повести «Жертвоприношение Мирзочула» (2010) и «Повесть о храбрецах» (2012) рассказывают о подвигах и мужестве храбрецов на трудовых полях. Его пьеса «Караван света» была поставлена в Государственном театре комедии и музыки имени Камола Худжанди. В 2006 году за книгу «Верьте в любовь!» он получил премию Камола Худжанди.

Аркадий Александрович Кулешов – белорусский советский поэт и переводчик, сценарист. Народный поэт БССР (1968). Член ВКП(б) с 1941 года. Член СП СССР (1934).

Аркадий Александрович Кулешов – белорусский советский поэт и переводчик, сценарист. Народный поэт БССР (1968). Член ВКП(б) с 1941 года. Член СП СССР (1934).

Родился 6 февраля 1914 года в деревне Самотевичи (ныне Костюковичского района Могилёвской области Белоруссии) в семье сельских учителей. В 1928 году после окончания Самотевичской семилетней школы Аркадий Кулешов поступил в Мстиславский педагогический техникум. В Мстиславле работало отделение «Маладняка». В 1930 году переехал в Минск, где продолжал учёбу на литературном факультете Минского педагогического института (1931-1933).

Участник Великой Отечественной войны. 24 июня 1941 года А. А. Кулешов покинул разрушенный бомбардировкой, охваченный пожаром Минск. Пешком он дошёл до Орши, потом добрался до Калинина и там вступил в РККА. Под Новгородом окончил военно-политическое училище и был направлен в армейскую газету «Знамя советов», где служил до 1943 года, после чего в Белорусском штабе партизанского движения. В 1945-1946 годах работал главным редактором газеты «Літаратура і мастацтва». С 1946 по 1958 годы – начальник сценарного отдела, в 1958-1967 годах – главным редактором киностудии «Беларусьфильм».

Скончался 4 февраля 1978 года в возрасте 64 лет.

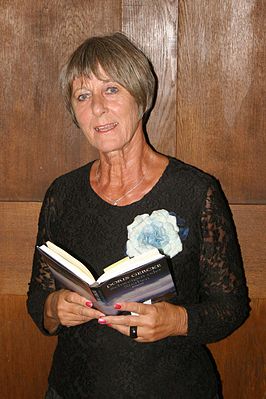

Дорис Герке – немецкая писательница, известный автор детективных романов. Лауреат премий Мартина Бека (1991) и Фридриха Глаузера (2000).

Дорис Герке – немецкая писательница, известный автор детективных романов. Лауреат премий Мартина Бека (1991) и Фридриха Глаузера (2000).

Дорис Герке родилась 7 февраля 1937 года в Грайфсвальде в семье рабочих. В 1949 году семья переехала в Гамбург. Родители не могли обеспечить дочери высшее образование, и в 16 лет она устроилась на работу администратором. В 20 лет Дорис вышла замуж, а в 22 года родила второго ребёнка. Она полностью посвятила себя семье, воспитанию детей (сына и дочери) и ведению домашнего хозяйства. В 1980 году ей выделили стипендию для изучения права, к чему она стремилась со времени окончания школы. Однако, получив образование, Дорис не проработала по специальности ни дня.

1 августа 1987 года она начала писать (вручную) свой первый триллер. В 1988 году был издан её первый детективный роман, «Вейншрётер, Вас надо повесить», принёсший автору широкую известность, благодаря образу комиссара Беллы Бартока, любителя поэзии и водки с апельсиновым соком. Впоследствии романы из серии о комиссаре были экранизированы. Некоторые свои произведения Дорис подписывает псевдонимом Мэри-Джо Морель. Она также пишет книги для детей и стихи. Дорис придерживается «левых» взглядов в политике, что связано с её пацифистскими и антифашистскими убеждениями, принимает участие в политических демонстрациях. В 1991 году за роман «Du skrattade, du ska dö» Дорис получила Премию Мартина Бека. В 2000 году Ассоциация немецкоязычных авторов детективов вручила ей Премию Glauser за достижения в области немецкоязычных детективов.

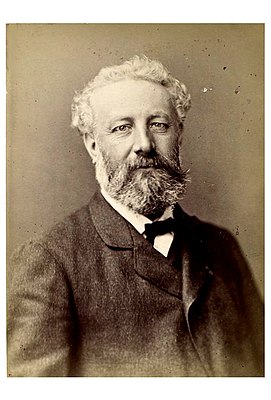

Жюль Габриель Верн – французский писатель. За время своей творческой деятельности написал более ста произведений самых разных жанров. С детства мечтал о путешествиях и приключениях и читал книги именной этой тематики. В 11 лет практически успел уплыть в Индию, устроившись юнгой на корабле, следующем в этом направлении. Свой первый гонорар (15 франков) получил за пьесу «Сломанные соломинки», которую написал в 1850 году. Первый крупный роман был издан только спустя 13 лет. Одно из самых известных произведений писателя «Вокруг света за 80 дней» было выпущено во Франции огромным по меркам того времени тиражом, который составил 108 тысяч экземпляров.

Жюль Габриель Верн – французский писатель. За время своей творческой деятельности написал более ста произведений самых разных жанров. С детства мечтал о путешествиях и приключениях и читал книги именной этой тематики. В 11 лет практически успел уплыть в Индию, устроившись юнгой на корабле, следующем в этом направлении. Свой первый гонорар (15 франков) получил за пьесу «Сломанные соломинки», которую написал в 1850 году. Первый крупный роман был издан только спустя 13 лет. Одно из самых известных произведений писателя «Вокруг света за 80 дней» было выпущено во Франции огромным по меркам того времени тиражом, который составил 108 тысяч экземпляров.

Жюль Верн родился 8 февраля 1828 года на острове Федона реке Луара, недалеко от Нанта, в доме своей бабушки Софи Аллот де ла Фюи. В 1834 году 6-летнего Жюля Верна определили в пансион в Нанте. Преподавательница мадам Самбин часто рассказывала ученикам, как её муж, морской капитан, потерпел кораблекрушение 30 лет назад и теперь, как она думала, выживает на каком-то острове, подобно Робинзону Крузо. Тема робинзонады также отложила отпечаток на творчестве Жюля Верна и отразилась в ряде его произведений: «Дети капитана Гранта» (1867), «Двадцать тысяч лье под водой» (1869), «Таинственный остров» (1874), «Школа Робинзонов» (1882), «Вторая родина» (1900). В 1836 году по желанию религиозного отца Жюль Верн поступил в семинарию, где учил латинский, греческий, географию и пение. Всего Жюлем Верном написано более 60 романов, среди которых «Пятнадцатилетний капитан» (1878), «Пятьсот миллионов бегумы» (1879). В конце XX века были найдены и опубликованы несколько неизвестных романов Верна, один из которых – «Париж в ХХ веке» (написан в 1863 году, опубликован в 1994 году). Многие научные предсказания Жюля Верна были впоследствии реализованы. Среди них электрическая подводная лодка («20 000 льё под водой», 1869), телефон («Замок в Карпатах», 1892), флуоресцентное освещение, кинематограф, телевизор, автомобиль и многое другое. В романе «Михаил Строгов» (1876) им было предсказано открытие Сургутского нефтяного месторождения. Первый перевод Жюля Верна на русский язык появился в 1864 году. Всего же произведения Верна переведены на 170 языков.

Жюль Верн умер 24 марта 1905 года в возрасте 77 лет.

Алишер Навои – узбекский поэт, мыслитель, суфий, государственный деятель тимуридского Хорасана.

Алишер Навои – узбекский поэт, мыслитель, суфий, государственный деятель тимуридского Хорасана.

Главные произведения создал под псевдонимом Навои (мелодичный) на литературном чагатайском языке, на развитие которого оказал заметное влияние; под псевдонимом Фани (бренный) писал на персидском. Его творчество дало мощный стимул развитию литературы на тюркских языках, в особенности чагатайской и воспринявшей её традиции литературы на узбекском и уйгурском языках.

Венгерский востоковед, путешественник, Арминий Вамбери в 1863 году побывавший в Средней Азии, писал об Алишере Навои: «величайший узбекский поэт Навои известен всем и каждому».

Алишер Навои родился 9 февраля 1441 г. в семье Гиясаддина Кичкине, чиновника в государстве Тимуридов, чей дом посещали видные деятели философской мысли и искусства того времени. В это время страной правил сын Тамерлана Шахрух, а столица была перенесена из Самарканда в Герат. Дядя по матери Мир Алишера – Мир Саид – был поэтом; второй дядя – Мухаммад Али – был известен как музыкант и каллиграф, писал стихи под псевдонимом Гариби. Двоюродный брат Алишера, Саид-ака Хайдар, носил поэтическое прозвище Сабухи. Таким образом, мальчику уже с раннего детства приходилось слышать постоянно чтение стихов, и многое из слышанного его детская память удерживала. Первое свое стихотворение Алишер выучил в три-четыре года, оно принадлежало поэту Касим ал-Анвару. Когда ему ещё не было и пятнадцати лет, Алишер получил известность как поэт, хорошо пишущий стихи на двух языках (зул-лисанайн): персидском и своём родном чагатайском. Одним из учителей Алишера Навои был Ардашер Сайид Хасан (1418-1489) – тюркский поэт эпохи Тимуридов. С юных лет Алишер воспитывался вместе с детьми тимуридских семей; он особенно дружил с султаном Хусейном, впоследствии главой Хорасанского государства, тоже поэтом, покровителем искусств. Навои учился в Герате (вместе с будущим правителем Хорасана Хусейном Байкарой, дружеские отношения с которым сохранил на всю жизнь). В 1457-1463 г. Алишер учился в медресе Мешхеде. Среди учителей Навои был Джами – в дальнейшем друг и единомышленник поэта. В 1466 -1469 годах Алишер Навои жил в Самарканде и учился в медресе. Алишер Навои нашёл двух знатных покровителей – Дервиш Мухаммад-тархана, сестра которого была замужем за тимуридом Абу Са’идом, и Ахмад-хаджибека, который десять лет был хакимом Герата, а затем представлял государственную власть в Самарканде. Это был широко образованный человек, любивший поэзию и сам составивший целый сборник (диван) стихов под псевдонимом Вафа’и помощью этих двух вельмож Алишеру Навои удалось устроиться в медресе ходжи Фазлаллаха Абу-л-Лайси, известнейшего законоведа и знатока арабского языка в Самарканде. Навои говорит, что ходжу Фазлаллаха по его познаниям в законоведении называли вторым Абу Ханифой (он был известнейший мусульманский законовед, основатель одного из четырёх суннитских правоверных толков – ханифитского (мазхаб). После прихода к власти своего друга, тимурида Хусейна Байкары, Алишер Навои вернулся в родной Герат. Алишер Навои сохранил хорошие отношения с самаркандским суфийским лидером ордена Накшбандия Убайдулла Ходжа Ахраром и в 1490 году специально отправлял личного врача в Самарканд для помощи святому ходже.

Творческое наследие Алишера Навои огромно и многогранно: оно включает в себя около 30 крупных произведений – сборников стихов (диванов), поэм (дастанов), философских и научных трактатов. Используя многовековые культурные традиции мусульманских народов Средней Азии и Ближнего Востока, Алишер Навои создаёт вполне оригинальные произведения. Лирическое наследие поэта огромно. Известно 3150 его произведений в жанре газели, включённых в диваны на тюркском языке и фарси. «Сокровищница мыслей» – поэтический свод, составленный самим поэтом в 1498-1499 годах по хронологическому принципу и включающий четыре дивана, соответствующих четырём периодам жизни поэта: «Диковины детства», «Редкости юности», «Диковины средних лет», «Назидания старости». Стихи относятся к разным лирическим жанрам, среди которых особенно многочисленны газели (более 2600). В диванах присутствуют и стихотворения других жанров – мухаммасы, мусаддасы, местезады, кыты, рубаи и восходящие к тюркскому народному творчеству туюги.

Одной из главных своих задач Навои считал развитие литературного тюркского языка. Именно в лирике поэта тюркский стих достиг вершин художественной выразительности: его газели поражают филигранной отделкой деталей, виртуозным соответствием формальным правилам, семантической игрой, свежестью образов, аллегорий и метафор.

Алишер Навои умер 3 января 1501 году в возрасте 60 лет.

Материал подготовила: НАЗАРОВА Мавзуна, главный специалист Центра «Таджикского языка и изучения иностранных языков.