Литературный календарь с 3 по 9 марта

Дэвид Линдсей – шотландский писатель-фантаст первой половины XX века, известный в основном по своему классическому роману «Путешествие к Арктуру».

Дэвид Линдсей – шотландский писатель-фантаст первой половины XX века, известный в основном по своему классическому роману «Путешествие к Арктуру».

Родился 3 марта 1876 году в семье шотландского кальвиниста среднего класса, обосновавшейся в пригороде Лондона. После окончания школы работал клерком в страховой компании Ллойда, участвовал в Первой мировой войне. Не получив академического образования из-за бедности, Линдсей стал заниматься бизнесом, а после войны, в возрасте 40 лет, он вместе с молодой женой переехал в Корнуолл, и там обратился к литературе. Однако при жизни его творчество фактически не пользовалось спросом и, следовательно, оставалось неизвестным широкому читателю.

Посмертная известность пришла в связи с переизданием в 1968 году первого и главного романа писателя в культовой серии ранней фэнтези. В оригинальной аллегорической фантазии «Путешествие к Арктуру» главный герой мистическим образом перемещается на далекую планету Торманс, где в процессе духовных поисков переживает поистине удивительные приключения, являющие собой длинную цепочку перевоплощений. В небольшой книге, полной психоделических красок и ускользающих смыслов, автор успевает развенчать как уже известные мифорелигиозные концепции, так и свои собственные. «Путешествие к Арктуру» называют в числе главных «андерграундных» романов XX века, и секрет очевидной необычности Линдсея как писателя лежит в его метафизических допущениях. Подобно гностикам, он вероятно воспринимал реальный мир как иллюзию, которую необходимо отвергнуть ради восприятия истинной правды, а на его строгое видение подлинной реальности возможно оказала влияние скандинавская мифология. После десятилетий забвения, работы Линдсея стали наконец-то периодически переиздаваться, и теперь его называют одним из главных шотландских фантастов XX века, пропущенным звеном между Джорджем Макдональдом и Аласдером Греем, которые также использовали элементы сюрреализма и магического реализма в своих книгах… Иван Ефремов упоминает «Путешествие к Арктуру» в «Часе Быка» как одну из сохранившихся в далеком будущем книг и пишет, что она «удивляет богатством фантазии».

Остальные работы Линдсея в жанрах ужасов и фэнтези довольно долгое время были практически полностью забыты. Среди них «Наваждение» («The Haunted Woman», 1922), коммерчески уже чуть более успешная вещь. А также два монументальных романа «Сфинкс» (1923) и «Devil’s Tor» (1932), после которых у Линдсея возникли проблемы с издательствами. Ещё один роман — «The Adventures of Monsieur de Mailly» (1926), единственное не имеющее отношения к фантастике произведение автора (легковесные приключения в духе «Трёх мушкетеров» по мотивам французских мемуаров 17-18 веков) — стал также и единственной книгой опубликованной при жизни Линдсея в США.

Меж тем, личная жизнь писателя терпела крах, и судьба его была грустной… Он почти ничего не писал в последнее десятилетие, из-за трудностей с публикациями, из-за Второй Мировой и проблем со здоровьем. Вместе с женой он открыл пансион в Брайтоне, но предприятие не было успешным. Первая и последняя бомба, упавшая на Брайтон в начале войны, разорвалась рядом с домом писателя, в котором он как раз принимал ванну – и до полусмерти напугала его. От шока Линдсей так и не оправился – и через несколько лет умер (непосредственная причина – зубной абсцесс).

Умер 16 июля 1945 году в возрасте 69 лет.

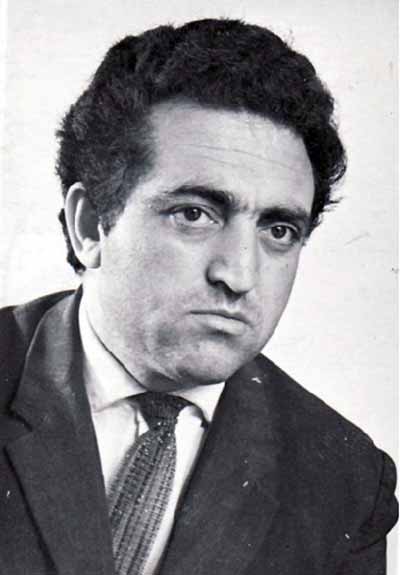

Борис Владимирович Романовский – русский советский писатель-фантаст и автор научно-популярной литературы.

Борис Владимирович Романовский – русский советский писатель-фантаст и автор научно-популярной литературы.

Родился 4 марта 1932 году в Ленинграде, окончил Ленинградский политехнический институт, работал инженером на Ленинградском производственном объединении «Электроаппарат». Автор многих изобретений. Печататься начал с 1965 года, дебютировав как писатель-юморист. Первая фантастическая публикация – рассказ «Шутка» (1969). С 1986 – профессиональный писатель. Член Союза писателей СССР. В последние годы жизни был председателем секции фантастики при Союзе писателей Санкт-Петербурга.

Известность Романовскому принесла фантастическая повесть «Преступление в Медовом раю» (1978). В повести описывается, как группа землян изучает новую планету, используя разработанный земными биологами метод, позволяющий трансформироваться в животных, сохраняя человеческий разум и инстинкты. При этом оказывается, что не всякая человеческая психика выдерживает подобное испытание. В повести «Авраам родил Исаака…» (1989) рассказывается о человеке, воспитывающем (в буквальном смысле – так, как воспитывают ребёнка) искусственный разум.

Из фантастических рассказов Романовского выделяются: «Две руки» (1972), «Город, в котором не бывает дождей» (1982) и сказка «Великан» (1988). Умер 2 мая 1996 году в возрасте 64 лет.

Маргарет Астрид Линдхольм Огден, известная под псевдонимами Робин Хобб и Меган Линдхольм, – американская писательница, автор научной фантастики. Как Хобб, она наиболее известна своими фэнтезийными романами, действие которых разворачивается в Царстве старших, которые включают трилогии «Провидец», «Торговцы живыми кораблями» и «Рыжевато-коричневый человек», «Хроники и «Фитц и шут». Среди других работ Линдхольма – роман в стиле городского фэнтези «Волшебник голубей» и научно-фантастические рассказы. По состоянию на 2018 её произведения были переведены на 22 языка и проданы тиражом более 4 миллионов экземпляров.

Линдхольм родилась 5 марта 1952 года в Калифорнии, выросла на Аляске и Тихоокеанском Северо-Западе и в 18 лет вышла замуж за моряка. Дикая природа Аляски и океан были важными аспектами её жизни и повлияли на её творчество. После начала карьеры в жанре короткой прозы в 30 лет Линдхольм опубликовала свой первый роман, работая официанткой и воспитывая детей. Первой работой, которая принесла ей признание, стал роман 1986 года «Волшебник из голубятни», лиминальное фэнтези, действие которого происходит в Сиэтле. Предшественник жанра городского фэнтези, он получил высокую оценку за то, что Линдхольм изобразила магию и бедность. Её научно-фантастическая новелла «Прикосновение лаванды» была номинирована на премии «Хьюго» и «Небьюла». Несмотря на положительные отзывы критиков, работы Линдхольм не пользовались большим спросом. В 1995 году она начала писать под псевдонимом Робин Хобб. Хобб добилась коммерческого успеха со своей дебютной работой под этим псевдонимом – трилогией «Следопыт». Это эпическое фэнтези, написанное от первого лица в ретроспективе, было названо произведением, ориентированным на персонажей и их внутренний мир. Хобб написала ещё четыре серии, действие которых происходит в Царстве Древних, получившие похвалу критиков за проработку персонажей, а в 2005 году The Times назвала её «одной из величайших современных писательниц фэнтези». В 2017 году она завершила серию «Старейшины» и в 2021 году получила премию World Fantasy Award – за достижения в жизни.

Маргарет нравилось путешествовать на кораблях Фреда, и она говорила, что море было важной частью её жизни, вдохновившей её на создание книг «Корабль жизни». Она опубликовала свой первый роман в 30 лет, когда работала официанткой, и разрывалась между писательством и заботой о четырёх детях, пока её муж работал на море в качестве рыбака. В то время семья испытывала финансовые трудности и говорила, что их доход «полностью зависел от рыбы и редакторов». Маргарет описывала свой писательский процесс так: «Я пишу в самых неожиданных местах. Я пишу во время дневного сна, я пишу, сидя в ванне, я пишу после того, как дети ложатся спать». В начале своей карьеры она также подрабатывала официанткой и разносила почту. Первый роман Линдхольм, «Полёт гарпии», был опубликован издательством Ace в 1983 году. С 1985 по 1988 год она публиковала рассказы в антологии «Лиавек» и в соавторстве со Стивеном Брустом написала роман «Цыганка». Она продолжала публиковать рассказы под псевдонимом Меган Линдхольм, в том числе в антологии 2013 года «Лучшие научно-фантастические рассказы 2013».

Одина Мирак – журналист, поэт, член Союза журналистов Таджикистана (1970), член Союза писателей Таджикистана (1988).

Одина Мирак – журналист, поэт, член Союза журналистов Таджикистана (1970), член Союза писателей Таджикистана (1988).

Одина Мирак родилась 6 марта 1939 года в селе Дегрез Муминабадского района Хатлонской области . В 1962 году окончил историко-филологический факультет Таджикского государственного университета . С июля 1962 года по август 1965 года работал переводчиком на строительстве автодороги Саланг в Демократической Республике Афганистан, затем литературным сотрудником в газете «Советский Таджикистан» (ныне «Джумхурият»). В марте 1972 года он снова отправился в Афганистан и работал переводчиком на строительстве автомагистралей Мазари-Шариф-Хайратон и Мазари-Шариф-Шибирган, строительстве порта Хайратон и моста Дусти. Позднее некоторое время работал редактором в издательстве «Ирфон». В октябре 1979 года его направили на работу переводчиком в Афганский метеорологический институт. Некоторое время он служил там, а затем в порту Хайратон. Вернувшись, работал сотрудником в издательствах «Ирфон» и «Адиб». Находясь на государственной службе, он издал «Русско-дарийский словарь метеорологических фраз и терминов». Его стихи вошли в сборники «Боздид» (1981), «Гули орзо» (1984), «Забони дил» (1988), «Шукуфаи хавас» (2001), « Гули нав» (2003), «Муминободнома» (2005), «Чашмаи офтоб» (2008) и др.

Умер 12 января 2015 года в возрасте 76 лет.

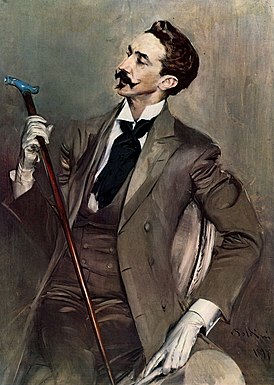

Граф Робер де Монтескью – французский писатель, денди, коллекционер, библиофил и покровитель искусств.

Граф Робер де Монтескью – французский писатель, денди, коллекционер, библиофил и покровитель искусств.

Граф Робер де Монтескью родился 7 марта 1855 года в Париже в знатной семье графа Тьерри де Монтескью-Фезенсака и Полины Дюро. Он принадлежал к древнему гасконскому роду и имел знаменитых предков. Робер получил свое образование в лицее Бонапарта и колледже Иезуитов. Робер де Монтескью был человеком общественным и обладал широким кругом знакомств. Благодаря своему общению, Робер много путешествовал и посещал различные страны, включая Северную Африку и Соединенные Штаты. Он был известен как «профессор красоты» и «повелитель утонченных запахов». В 1908 году Робер приобрел знаменитый «Розовый дворец», построенный архитектором Везиньи, который стал его резиденцией и символом эстетического стиля жизни. Монтескью также был известен своим творчеством. Он написал несколько стихотворных сборников, трех романов и мемуарные книги. Его произведения отражали его страсть к красоте и рафинированности. Робер де Монтескью стал одним из прототипов персонажа гражданина де Шарля в известной эпопее Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Робер де Монтескью оставил свой след в истории как обаятельный и непревзойденный денди, а также как покровитель искусств и сторонник эстетического образа жизни. Его вклад в культуру и литературу Франции остается незабываемым. Монтескью умер 11 декабря 1921 году в возрасте 66 лет.

Давлат Сафар – таджикский журналист, поэт и прозаик, Народный поэт Таджикистана (2024)

Давлат Сафар родился 8 марта 1971 года в районе Фархор. В 1982 году окончил среднюю школу №7 Фархорского района. В 1993 году окончил факультет таджикской филологии Душанбинского государственного педагогического университета. Трудовую деятельность начал в Гостелерадио республики. В 2012-2014 годах был генеральным директором «Таджиккино», с 2014 года – начальник издательского Управления Министерства культуры республики. В 2019-2021 годах директор издательства «Адиб», в 2021 году назначен заместителем министра культуры Республики Таджикистан. С 2010 года является членом Союза писателей Таджикистана.

Давлат Сафар в написании в основном очерков и публицистики, поэзии и перевода добился высоких достижений. Его стихи опубликованы в периодических изданиях и сборниках «Пайгоми ишк» (Послание любви) (1998), «Шеъри гахвора» (Колыбельная песня) (2010), «Шахбол» (Крылья величия) (2010), «Авчи парвоз» (Вершина полета) (2011), «Сияние независимости» (2011), «Сборник поэзии» (Кабул, 2013), «Исёни гурур» (2013).

Он является Лауреатом премии Союза журналистов Таджикистана имени Абулкасыма Лахути (2002 г.) и премии имени МирзоТурсунзаде (2013 г.).

Тарас Шевченко – украинский поэт, прозаик, мыслитель, живописец, график, этнограф, общественный деятель, демократ, противник крепостного права. Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия, в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и во многом украинского литературного языка. Деятель украинского национального движения, член Кирилло-Мефодиевского братства.

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии в крепостной семье. Мать Тараса, не крепостная, вышла замуж за крепостного Григория Шевченко по большой любви. Согласно семейным преданиям, деды и прадеды Тараса с отцовской стороны происходили от некоего казака Андрея, который в начале XVIII века пришёл из Запорожской Сечи. В 1816 году семья Шевченко переехала в село Кирилловка (ныне — Шевченково), откуда был родом Григорий.

Осенью 1822 года Тарас начал учиться грамоте у местного дьячка Совгиря. За это время ознакомился с сочинениями Григория Сковороды.

В 1823 года от тяжёлого труда и нищеты умерла мать Екатерина, и отец женился вторым браком на вдове Оксане Терещенко, у которой уже было трое детей. Она сурово обращалась с неродными детьми, в том числе и с маленьким Тарасом. 1825 году от тяжёлого труда на барщине умер его отец Григорий Шевченко, и вскоре мачеха вернулась со своими тремя детьми в Моринцы. Тарас пошёл в услужение к дьячку П. Ф. Богорскому, приехавшему из Киева. Как школяр-служка, Тарас носил воду, отапливал школу, обслуживал дьячка, читал псалтырь над усопшими и продолжал учёбу. В то время Шевченко ознакомился с некоторыми произведениями украинской литературы. Не стерпев издевательств Богорского, Тарас убежал от него и начал искать в окрестных сёлах учителя-живописца. Чувствуя большую тягу к живописи, несколько дней батрачил и «учился» живописи у диакона Ефрема. В школе дьячка-учителя Шевченко выучился грамоте, а у маляров познакомился с элементарными приёмами рисования. На шестнадцатом году жизни, в 1829 году, он попал в число прислуги нового помещика П. В. Энгельгардта — сначала в роли поварёнка, затем слуги-«казачка». Страсть к живописи не покидала его. Благодаря заступничеству жены хозяина Софьи Энгельгардт, в 1829—1830 годах Тарас обучался у живописцев Я. Рустема в Вильне и Ф. Лампи-младшего в Варшаве. С переездом в начале 1831 года в Санкт-Петербург Энгельгардт, намереваясь сделать из своего крепостного домашнего живописца, послал его в 1832 году в обучение к «разных живописных дел цеховому мастеру» Василию Ширяеву. Будучи помощником Ширяева, Шевченко участвовал в работе над росписями петербургского Большого театра. В доме Ширяева, в 1837 году Тарас Григорьевич написал свою первую поэму — «Причинна». Симпатия к юноше и признание одарённости малороссийского крепостного со стороны выдающихся деятелей русской культуры сыграли решающую роль в деле выкупа его из неволи. Далеко не сразу удалось уговорить Энгельгардта: апелляция к гуманизму успеха не имела. Личное ходатайство прославленного академика живописи Карла Брюллова только утвердило помещика в его желании не продешевить. Брюллов сообщил друзьям, «что это самая крупная свинья в торжковских туфлях» и просил Сошенко побывать у этой «амфибии» и сговориться о цене выкупа. Сошенко перепоручил это непростое дело профессору Венецианову как человеку, принятому при императорском дворе, но даже авторитет придворного художника делу не помог. Было решено предложить Энгельгардту небывалую для выкупа крепостного сумму. Тарас Шевченко поступил в Академию художеств, где стал учеником и товарищем Брюллова. В Академии награждался медалями за работы (1839, 1840 и 1841), получил звание свободного художника живописи за картину «Цыганка».

Период с 1840 по 1846 год стал лучшим в жизни поэта. В это время расцвело его поэтическое дарование. В 1840 году вышел под названием «Кобзарь» небольшой сборник его стихотворений; в 1842 году вышли «Гайдамаки» — самое крупное его поэтическое произведение. В 1843 году Шевченко получил степень свободного («неклассного») художника. В первой половине 1840-х годов вышли «Перебендя», «Тополя», «Катерина», «Наймичка», «Хусточка», «Кавказ» — крупные поэтические художественные произведения.

Осень 1845 года, шевченковеды считают периодом подлинного творческого взлёта Шевченко и называют Переяславской осенью Кобзаря: именно здесь он создаёт такие свои произведения, как поэмы «Наймичка» и «Кавказ», посвящение Шафарику для поэмы «Еретик», а в ночь на 25 декабря — знаменитое «Завещание» («Заповіт»). Шевченко присоединился к сформировавшемуся тогда в Киеве Кирилло-Мефодиевскому обществу, состоявшему из молодых людей, интересовавшихся развитием славянских народностей, в частности украинской. Участники этого кружка, в числе 10 человек, были арестованы, этапированы в Петербург, где заключены в казематы внутренней тюрьмы III отделения допрашивались в расположенном неподалёку жандармском управлении, после чего были обвинены в создании политической организации и понесли разные наказания. Хотя следствие не смогло доказать причастность Шевченко к деятельности Кирилло-Мефодиевского общества, он был признан виновным «по собственным отдельным действиям». Дело об антигосударственной деятельности Шевченко вёл лично А. Ф. Орлов — шеф жандармского отделения, который доложил Николаю I, что Шевченко не только является революционером, который призывает к свержению самодержавия, но и оскорбил Его величество. Шевченко дал убийственную характеристику Николаю I — «фельдфебель-царь», «творец зла», «лютый Нерон», «безбожный царь», «правды гонитель жестокий». Решением Третьего отделения, утверждённого собственноручно Николаем I, 30 мая 1847 года 33-летний Шевченко Тарас Григорьевич по рекрутской повинности был определён на военную службу рядовым в Отдельный Оренбургский корпус, «под строжайшее наблюдение начальства» с запретом писать и рисовать.

Освобождение Шевченко состоялось в 1857 году благодаря настойчивым ходатайствам за него вице-президента Академии художеств графа Ф. П. Толстого и его супруги графини А. И. Толстой. С продолжительными остановками в Астрахани и Нижнем Новгороде Шевченко вернулся по Волге в Петербург и здесь на свободе всецело увлёкся поэзией и искусством. Проживая в Петербурге (с 27 марта 1858 до июня 1859 года), Шевченко был дружески принят в семье графа Ф. П. Толстого. Жизнь Шевченко этого времени хорошо известна по его дневнику (с 12 июня 1857 по 13 июля 1858 года Шевченко вёл личный дневник на русском языке.

Незадолго до кончины Шевченко взялся за составление школьных учебников для народа на украинском языке. В свою последнюю встречу с Н. С. Лесковым на своей квартире в Академии Художеств он передал тому две стопки «сочинённого им малороссийского букваря» с просьбой посмотреть и высказать потом своё мнение. Скончался в Санкт-Петербурге 26 февраля (10 марта) 1861 года. Похоронен сначала на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга 28 февраля 1861 года, через 58 дней гроб с прахом Т. Г. Шевченко, в соответствии с его поэтическим «Завещанием», перевезён в Украину и похоронен на Чернечьей горе возле Канева.

Материал подготовила: НАЗАРОВА Мавзуна, главный специалист Центра «Таджикского языка и изучения иностранных языков.