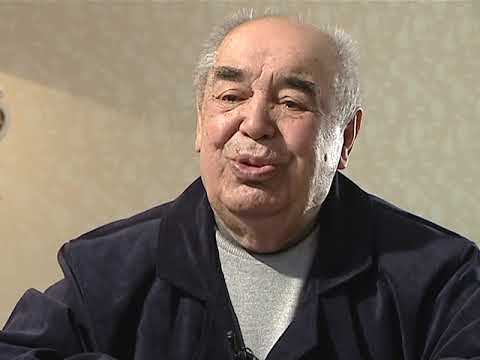

Преданный науке и искусству

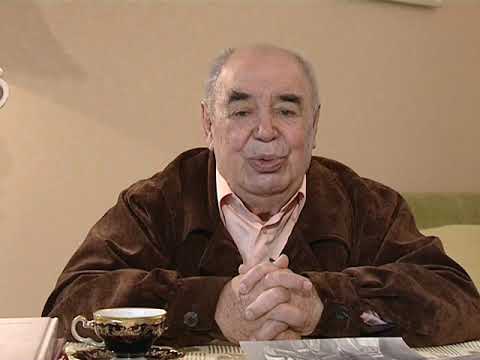

Посвящается 100-летию доктора искусствоведения, профессора, Заслуженного деятеля искусств Республики Таджикистан, член Союза писателей и Международной организации по народному творчеству Низома Хабибуллаевича Нурджонова.

Посвящается 100-летию доктора искусствоведения, профессора, Заслуженного деятеля искусств Республики Таджикистан, член Союза писателей и Международной организации по народному творчеству Низома Хабибуллаевича Нурджонова.

Низом Хабибуллаевич Нурджонов – первый таджик – этнограф, театровед, балетовед – является одним из виднейших ученых Республики Таджикистан, внесший своим творчеством огромный вклад в развитие научных принципов искусствоведческого исследования.

Открытие и дальнейшее развитие этой области науки в Таджикистане сделало его основоположником искусствознания, квалифицированным театральным критиком и талантливым педагогом.

Нурджонов Низом Хабибуллаевич родился 18 декабря 1923 года в городе Бухаре в семье служащего. В 1931 году семья переехала из Бухары в город Сталинабад. Здесь он окончил три класса начальной школы в Педагогическом техникуме, а с 1939 года учился в открывшемся двухгодичном учительском институте. После окончания Низом Хабибуллаевич работал учителем таджикского и узбекского языка и литературы в сельской неполно-средней школе Регарского района.

Летом 1942 года был призван в ряды Советской армии и направлен на учебу в Воронежское училище связи (эвакуированное в Самарканде). Будучи связистом, принимал участие в обороне городов Москвы, Ярославля, Ялты. В Ялте находился в обороне конференции трех великих союзных держав России, Англии, Америки в феврале 1945 года.

В 1946 году продолжил учебу в Государственном педагогическом институте им. Т.Г. Шевченко на факультете языка и литературы, совмещая учебу с работой в средней мужской школе № 3 в должности учителя таджикского и узбекского языка и литературы.

После окончания с отличием педагогического института им. Т.Г. Шевченко Нурджонов и два его сокурсника (Амонов Р., Рахимов М.) были зачислены аспирантами Института истории, языка и литературы Таджикского филиала АН СССР по специальности этнография. Все трое были прикреплены к члену-корреспонденту АН СССР М.С. Андрееву, по приглашению Бободжона Гафурова, приехавшего из Ташкента в Сталинабад, а затем Нурджонов был рекомендован как лаборант в группу Ленинградских ученых языковедов, возглавляемую М.Н. Боголюбовым. Группа выезжала в Ягноб для изучения одного из диалектов сохранившегося согдийского языка.

Низом Нурджонов собирал материалы по этнографии и фольклору в Варзобе по поручению научного руководителя М.С. Андреева. Это был первый опыт работы по сбору полевого материала, который был продолжен в 1948 году в период работы Кулябской этнографической экспедиции руководимой А.К. Писарчик. Она научила Нурджонова собрать материал по этнографии и вести подробные записи в дневниках. Н. Нурджонов был прикомандирован в Ленинградское отделение Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР под руководством известного этнографа-таджиковеда АН А.Кислякова.

В 1951 году Н.Нурджонов защитил в Москве кандидатскую диссертацию на тему «Истоки народного театра у таджиков (по материалам Кулябской области)».

С раннего детства Н.Нурджонов любил искусство, ходил с мамой на семейные торжества, где завороженно смотрел на танцы народных профессиональных танцовщиц. С большим интересом смотрел на сцене выступления двух родственников, окончивших государственную драматическую студию. Один из них Саади Табибуллаев навсегда связал свою судьбу с драматическим театром г. Ташкента, другой Ходжикул Рахматуллоев – таджикским театром им. А. Лахути.

С раннего детства Н.Нурджонов любил искусство, ходил с мамой на семейные торжества, где завороженно смотрел на танцы народных профессиональных танцовщиц. С большим интересом смотрел на сцене выступления двух родственников, окончивших государственную драматическую студию. Один из них Саади Табибуллаев навсегда связал свою судьбу с драматическим театром г. Ташкента, другой Ходжикул Рахматуллоев – таджикским театром им. А. Лахути.

В 1944 году во время обороны Москвы часть, где, служил Нурджонов, находилась вблизи города. Иногда ему удавалась тайком, без увольнительной, вечером ехать на трамвае в центр города и смотреть спектакли филиала Большого театра СССР и Московского художественного театра. Любовь к опере и балету именно здесь зародилась и окрепла. Учеба в Ленинграде приучила Нурджонова заниматься в библиотеках с утра до вечера. Отдыхом считался просмотр одного, иногда даже двух спектаклей в неделю в богатом театрами и концертными залами городе, за три года пребывания в Ленинграде он увидел около 400 представлений.

Все это вместе с посещением музеев, выставок, достопримечательностей города на Неве, общение с интеллигенцией также духовно обогащало молодого ученого. Нурджонов рассказывает, что годы пребывания в Ленинграде сыграли решающую роль в формировании как ученого, обогатили духовной культурой, развили его эстетические вкусы и интересы.

Вернувшись в Душанбе в середине января 1952 года, Нурджонов сразу окунулся в работу. С самого начала самостоятельной работы его научные интересы отличались большой разносторонностью. Это были статьи по этнографии, театру, хореографии. Нурджонов – начальник отряда Гармской этнографической экспедиции. Он тщательно изучал этнографию Каратегина и Дарваза, собрал огромный материал. На его основе был создан коллективный трехтомный труд «Таджики Каратегина и Дарваза». Нурджонову принадлежат главы «Семья», «Свадьба», «Охота», «Игры», «Развлечения и народный театр». Он был и автором многочисленных фотоснимков. По инициативе Н.Нурджонова и поддержке директора Института истории академика А.А.Семенова был создан сектор истории искусств во главе с Н.Нурджоновым. Он работал с большим старанием, энтузиазмом и любовью, вдохновляясь мечтой развить новое направление в науке Таджикистана – искусствознание.

Большую историческую и теоретическую ценность представляют двухтомное издание «История советского таджикского театра (1917-1957)», в котором отражены тщательно собранные по крупицам факты скупых заметок воспоминаний деятелей искусства, архивные материалы, переписка и личные наблюдения автора. Нурджонов шаг за шагом, словно летописец проследил историю развития сценического искусства в Таджикистане и каждого театра в отдельности, обнародовал огромное количество сведений, восстановил десятки забытых имен и событий, воссоздав живую исчерпывающе полную картину и реальную атмосферу театральной жизни прошлых лет.

Профессор И.С. Брагинский, будучи одним из оппонентов докторской диссертации Н.Х. Нурджонова «История таджикского советского театра, (1917-1941) писал: «Хочется подчеркнуть и также засвидетельствовать полную историческую достоверность всего, о чем пишет автор…

Историзм строго выдержан и в хронологической последовательности изложения, дающей, с одной стороны, не упустить ни одного важного факта, существенного явления и вместе с тем показать процесс развития в связи с обуславливающими его факторами, раскрыть закономерность этого развития».

Исследование современного профессионального театра продолжено в монографических изданиях, посвященных творчеству отдельных выдающихся мастеров сцены – М.Касымова, А.Бурханова,С.Туйбаевой, Т.Фазыловой, М.Сабировой, М.Вахидова, Х.Назаровой и в многочисленных статьях, опубликованных в книгах и журналах Москвы и Душанбе.

В монографиях, посвященных крупным актерам, прослеживается путь каждого мастера от первых его робких шагов до зрелости, даются полные биографические данные, раскрываются индивидуальность каждого артиста.

Первая, серьезная обстоятельная монография Н.Х. «Большой мир таджикского танца» («Олами беканори рақси тоҷик») посвящена таджикскому народному и сценическому танцу. На основе большого фольклорного хореографического материала, собранного автором в течение 30 лет в различных регионах Таджикистана и Узбекистана, населенных таджиками в 50-60 годах ХХ столетия, восстанавливается широкая картина древнего вида искусства.

Фундаментальный, классический его двухтомный труд в объеме 90 печатных листов (700 стр.) «Традиционный театр таджиков был создан в зрелые годы ученного – в канун его 80-летия. В основе этого глубокого и масштабного исследования лежит традиционный сбор материала во всех советских регионах с таджикским населением.

Особое место в научной жизни ученого занимают исследования по музыкальной и театральной этнографии Бадахшана, богатейшей кладовой образцов творческой деятельности ранних периодов развития цивилизации. Вместе с известным музыковедом из Узбекистана Ф.М.Кароматовым приступил к сбору образцов музыкальной культуры Памира. Огромный труд «Музыкальное искусство Памира» задуман в пяти томах и был опубликован в Москве. «Авторы стремились избежать белых пятен» музыкальной карты Памира и как можно широко охватить жанры, типы, формы народного и устно-профессионального музыкального творчества… Мы выражаем самое положительное отношение к рассматриваемому труду и благодарность авторам, ознакомившим нас с почти неизвестной народной культурой» – пишет известный русский музыковед В.С.Виноградов.

К.С. Станиславский писал: «Об искусстве надо говорить и писать просто, понятно». Все работы Низома Хабибулаевича, посвященные различным видам искусства, читаемы, интересны каждому, кто не мыслит жизнь без искусства.

Работая над рукописью о Малике Сабировой, Нурджонову пришлось ехать в Ленинград и Ереван, где он встречался с фотокорреспондентами, снимавшими Малику. Написанию книги об этой балерине помогли не только тщательно изученные материалы о ней, но и многочисленные беседы с мастерами хореографии, личные записи автора книги, сделанные в зрительном зале во время ее спектаклей и концертов.

После открытия факультета искусств в Гос.пединституте им. Т.Г.Шевченко в 1967 году и образования Таджикского государственного института искусств им. М.Турсунзаде в 1973 году Н.Нурджонов двадцать пять лет читал «Историю мирового театра» будущим актерам, режиссерам, а этнографию и историю таджикского танца балетмейстерам. Он пользовался огромным успехом и авторитетом у молодежи. Студенты любили его за блестящие знания, широкий кругозор, за интересные и эмоционально-захватывающие лекции, искренность, добросовестность, требовательность, высокую культуру и трудолюбие.

Низом Нурджонов жил духовной жизнью. Его интересовали все виды литературы и искусства. И это чувствуется в его фундаментальных трудах и даже маленьких статьях. Он бескорыстно служил науке, развитию духовной культуре.

В отделе литературы по культуре и искусству Национальной библиотеки уважаемые читатели могут познакомиться с жизнью и деятельностью этого видного деятеля искусства.

Нигина МАХМУДОВА,

отдел литературы по

культуре и искусству