Пусть свет мира исходит из сердца…

Литература является основным звеном моральной жизни человечества. Воспевание любви, отождествление лика возлюбленной, описание горя, печали, изображение красот природы, мир цветов, животных, птиц, весеннее облако, дождь, пение птиц – это основное свойство литературы. Персидско-таджикская литература богата такими произведениями, в которых отражены характеристики данного свойства.

Литература является основным звеном моральной жизни человечества. Воспевание любви, отождествление лика возлюбленной, описание горя, печали, изображение красот природы, мир цветов, животных, птиц, весеннее облако, дождь, пение птиц – это основное свойство литературы. Персидско-таджикская литература богата такими произведениями, в которых отражены характеристики данного свойства.

Фаридуддин Аттар является одним из величайших поэтов, звездой на небосклоне восточной литературы, персидским суфийским мыслителем. Он написал множество произведений, которые проникнуты страстным стремлением к единению с божеством, глубокими философскими мыслями. Основными произведениями поэта «Тазкират-ул-авлийя» (Расказы о Святых), «Мантик-ут-тайр» (Логика птиц), «Илахинаме» (Божественная книга), «Панднаме»(Назидания), «Шейх Санаан», «Хусравнаме», «Асрорнаме»(Книга тайн), «Мусибатнаме»(Бедствия), «Джавохирнаме», «Шахр-ул-калб», «Девон», «Булбулнаме», «Мазхар-ул-ачоиб», «Васлатнаме», «Си нома» и др.

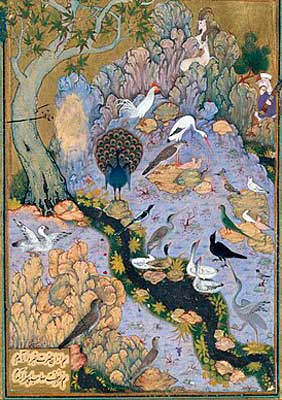

Одной из таких произведений является поэма «Беседа птиц». Это эпическая философская поэма, состоящая из более чем 4500 строк.

Название поэмы отчасти строится на игре слов: «Симург», название легендарной птицы из иранской мифологии, созвучно с персидский سی مرغ (si morğ), что означает «тридцать птиц». Для поэмы характерно большое количество вплетённых в основной сюжет коротких дидактических историй и глубокий символизм: так, образ каждой птицы воплощает собой какой-либо человеческий порок (например, соловей отождествляется с любовными страстями, попугай – с поисками фонтана бессмертия вместо стремления познать Бога; павлин – с дьяволопоклонством); семь долин, которые должны пересечь птицы, связаны с семью чувствами, которые человек, согласно учению суфизма, должен преодолеть для познания истинной природы Бога. Концовка поэмы также связана с суфийским учением: Бог, согласно суфизму, существует не в виде некой внешней субстанции или отдельно от Вселенной, а отражается в совокупности всего существующего.

Рассказы исходят со слов птиц. По сюжету поэмы большая стая птиц из числа попугай, куропатка, ястреб, утка, павлин, удод, горлинка, сокол и др. устраивают собрание, на котором должны решить, кто будет их царём. После споров удод предлагает им отыскать легендарного Симурга, чтобы предложить ему этот титул. Удод, считающийся среди птиц самым мудрым, возглавляет ищущих, каждый из которых символизирует собой какой-то порок, мешающий человеку достичь просветления. Они отправляются на поиски жилища Cимурга, которое находится на горе Каф и для этого должны преодолеть семь долин – долина спроса, долина любви, долина знания, долина исключения, долина монотеизма, долина удивления и наконец, долина бедности и тления.

В первой долине – долине спроса птицы должны постараться обрести стабильность и терпение, чтобы достичь этой цели.

Во второй – долине любви, которая была сложнее первой, ради любви Симурга пришлось отказаться от всего. На пути им приходится пережить все невзгоды. Но не стерпев трудности некоторые птицы сожгли себя. А кто был смелее, переходят в третью долину, которая называлась долиной знаний.

В этой долине не было видно конца края, она всегда была покрыта мраком. Просветление не приобреталось через опыт, а было даром Бога. Это знание освещает сердце пропорционально его расположению. Сердца, просвещенные светом, увидели в каждой частице отблеск превосходной красоты. Это был свет, который открыл множество тайн. Утка говорит: – Смотри, я вижу мозг прямо через кожу. Разве это не чудесно? Другие тоже были удивлены, ведь в каждой частице они видели мир. После этого стая стала самостоятельной и выбрала свой путь. Многие птицы не смогли вынести этот свет, но те, что были мудрее, вошли в четвертую долину.

Это была долина исключения. Войдя в эту долину, птицы оказались разделенными и одинокими. Здесь они очищались от мирских омрачений. Они не хотели ничего иметь и на них не влияло потеря чего-либо.

После этого они входят в пятую долину – долину тавхид(Единобожие). Здесь они опять воссоединились. Они пели и танцевали. Выявляется отличие в качестве и количестве, в белом от черном. низком и высоком. Птицы увидели на берегу пальму, сделанную из воска. Пришла женщина и сжала дерево. Это странное разноцветное дерево превратилось в воск. Цвета стали одним целым. Птицы обнаружили, что они разные по цвету и форме, но внутри они были едины. Некоторые из них вошли в шестую долину.

Это была долина чудес. Возникает вопрос. В чем разница между ними? Неужели птицы вообще забывают, кто они и в кого влюблены? Проходя по долине, они словно погрузились в чудесный сон. Это была загадка, потому что они не могли понять что видят, но могли слышать все. Когда они ничего не видели, им все было ясно, и они запоминали то, что видели. Пересекнув эту долину, некоторые птицы попадают в седьмую долину. Это была долина бедности и тления.

В этой долине птицы увидели трех бабочек, летающих вокруг свечи. Первая издалека посмотрела на свечу, чтобы узнать, что это такое. Вторая мало что об этом знал. Когда она приблизилась, она не почувствовала ничего, кроме жара пламени. Третья погибла в огне и только она познала тайну огня. Птицы долгое время оставались в этой долине. Они как бы одновременно существовали и не существовали, потому что физически очистились от мирской скверны. Их неописуемые тела исчезли, и остались только их бессмертные души. Из тысячи птиц осталось всего тридцать. Уставшие и напуганные, они достигают дома Симурга и находят его. Когда они смотрят на Симурга, они понимают, что король, которого они искали, был не кто иной, как они сами. Глядя на себя, они видели себя не тридцатью птицами, а одной единой.

Поэма заканчивается тем, что они находят это жилище, которым оказывается большое озеро. Посмотрев в воды озера, птицы видят в нём лишь свои собственные отражения.

В это время они слышат эти предложения: «Я зеркало. Когда ты смотришь на меня, ты смотришь на себя. Ты видишь себя Симургом, но я Симург. Если ты погубишь себя на мне, ты останешься во мне». Три птицы радостно теряются в свете Симурга. Так они нашли себя и Симурга. Таким образом будет решена великая проблема «существования» и загадка «я» и «ты».

Птицы спрашивают, что между ними и Симургом есть связь, то есть между людьми и Богом. Аттар говорит словами птиц: Его тень упала на землю, когда Симург покачал головой, и все существа появились из этой тени. То есть отношения народа и правых подобны отношениям между тенью и хозяином тени. Тень не была бы создана в то время, если бы у Симурга не было света.

Итак, существование тени людей является доказательством появления владельца тени, т.е. Бога. Из-за того, что наши глаза не способны видеть истину, Бог создал зеркало, чтобы видеть в этом зеркале людей. Это зеркало – человеческое сердце, а каждое сердце – окно в истину.

Аттар объясняет единство существования со своей суфийской точки зрения, что человек есть частица света истины. Он рождается и проходит все стадии духовного развития и в конце концов возвращается к Богу.

Таким образом «Мантик-ут-тайр» является одной из первых философско-символических поэм Аттара, в которой художественно описаны и объяснены трудности достижения цели в духовной жизни.

С произведениями великого поэта Фаридуддина Аттара можно ознакомиться в Национальной библиотеке.

Подготовила: Рахима ХАКИМОВА, главный специалист Центра «Таджикского языка и изучения иностранных языков»